人間は、生きていく上でさまざまな欲求を持っています。

その欲求には段階があることが知られています。

例えば、食べ物を欲する欲求が最も基本的な欲求であり、次に安全を求める欲求、愛や所属を求める欲求、自己実現を求める欲求など、欲求の段階が上がるにつれて、より高次の欲求を追求するようになります。

しかし、時には欲求が満たされずに不満や焦燥感を感じることがあります。

そんなとき、欲求の段階を理解し、自分自身に合った欲求の追求を考えることが大切です。

本記事では、欲求の段階とその追求方法について探っていきます。

知っておくべき心理の法則

生活のすべてを失った人々は、自分たちの生存に必要な食物や水、睡眠などの基本的な欲求が、他の欲求よりも優先的に動機づけとなります。

一方、一般的な動物は、この欲求のレベルを超えることはまずありません。

しかしながら、健康で通常の人間は、この欲求だけでなく、次のレベルである安全の欲求も同時に持ち、それに応じた行動をとる傾向があります。

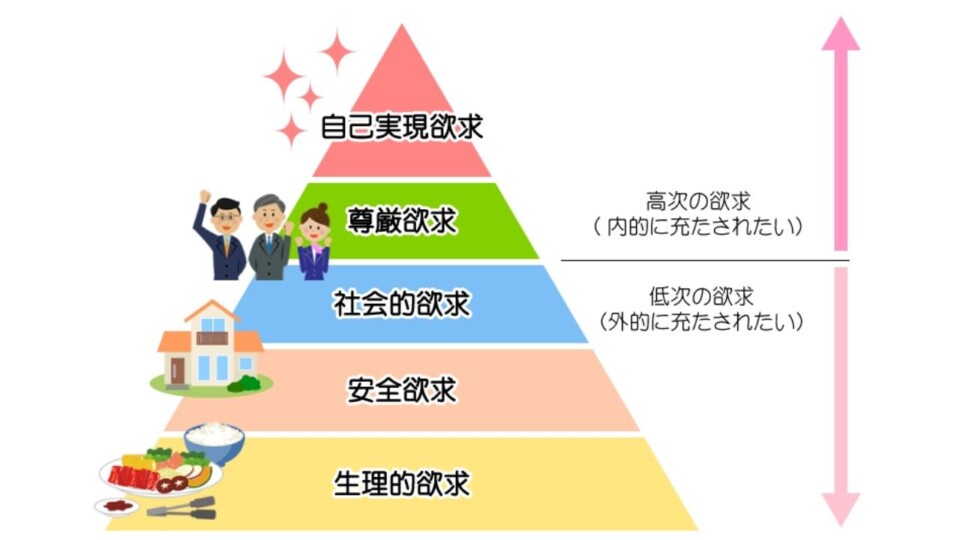

マズローの欲求5段解説

マズローの法則は、アメリカの心理学者であるアブラハム・マズローが提唱した心理学理論で、人間の欲求は5段階のピラミッド状に構成されているとされています。

この理論は、「マズローの欲求五段階説」や「自己実現理論」としても知られています。

具体的には、生理的欲求、安全の欲求、社会的欲求(所属と愛の欲求)、承認欲求、自己実現の欲求の5つの欲求があり、ピラミッドのように低次の欲求から高次の欲求に向かって積み重なっています。

このため、低次の欲求が満たされると、より高次の欲求を追求するようになるとされています。

第1段階:生理的欲求

人間にとって、食欲、睡眠欲、性欲、排泄欲は生きていく上で必要不可欠な欲求です。

しかし、睡眠時間が取れない過剰な残業、トイレに行くことが許されない状況、食事の休憩時間が取れない仕事など、これらの欲求が満たされない状況は異常事態と言えます。

第2段階:安全欲求

人間には、「健康的に暮らしたい」「鍵のかかる家で暮らしたい」といった、生活する上での安全に対する欲求が存在します。

この欲求を満たすためには、最低限の収入が必要であり、医者に通えず、家賃を払えないような状況を避けるためには、経済的な安定が必要です。

労働においては、この段階の欲求を満たすために、昇給やボーナスが与えられます。

ただし、低次の欲求であるため、これだけで従業員のモチベーションを維持することはできません。

もし、従業員に対して日常生活が困難なほどの低賃金しか支払われていない場合は、すぐに是正する必要があります。

第3段階:社会的欲求

人間が家族や友人、職場の同僚や上司から認められたいという欲求は、社会的欲求と呼ばれます。

この欲求が満たされないと、孤独感やうつ病のリスクが高まることが知られています。

企業においては、社員が精神的な疾患で休業するケースが増えているため、社会的欲求を満たすための対策が必要となっています。

また、パワハラやセクハラなどが横行する企業では、社会的欲求を満たすことが難しくなるため、適切な対策が求められます。

第4段階:承認欲求

この欲求は、他人からの認められる存在になりたいという願望や、自分自身を尊敬したいという願望に関連するものです。

組織内では、上司や同僚からの認められたい欲求や、キャリアアップを望む欲求もここに含まれます。

第3段階までは、外部からの影響が大きく、第4段階からは、主に自己実現に向けた内面的な欲求が中心になります。

承認欲求には、「他人からの評価が欲しい、名声が欲しい、多くの人から注目されたい」といった、他人からの印象に重きを置く欲求があります。

また、自己実現欲求には、「自己の価値を確信し、自信を持ちたい、独立心を持って生きたい」といった、自分自身のあり方に焦点を当てる欲求が含まれます。

第5段階:自己実現欲求

人は、自分自身の可能性や能力を最大限に発揮し、理想の自己像を実現することを望む欲求を持っています。

マズローによれば、承認欲求までの4段階を「欠乏欲求」とし、自己実現欲求を「存在欲求」と定義しています。

自己実現欲求に到達する人は、非常に稀であり、ここまで到達するためには会社の施策だけでは十分ではありません。

むしろ、理想を追求するために、次の段階を目指す「前向きな退職」を考慮する必要があり、人材を会社に留まらせるための施策が必要となるでしょう。

マズローの理論は、シンプルで説得力がありますが、その実証性には批判が寄せられています。

マズローの理論に対する主な批判点は、理論構築における被験者が1人しかいなかったことです。

このため、リンカーンやアインシュタインなどの歴史的人物の生涯を参考にした理論構築が行われました。

実際、マズローの理論を否定する研究結果も多く報告されています。

例えば、心理学者のステファン・P・ロビンス氏は、1994年に発表した論文で、日本人においては自己実現欲求ではなく「安全欲求」が最上位になっていると報告しています。